高血圧症

HYPERTENSION

概要

高血圧は、動脈硬化を悪化させる大きな原因の一つです。動脈硬化は、さまざまな重大な病気を引き起こします。

動脈硬化症によって引き起こされる病気

高血圧は、通常無症状であり血圧を測定することで診断します。血圧が高いというだけですぐに問題が起きるわけでなく症状もないことから、その管理と治療が先延ばしになることが多く心筋梗塞や脳卒中が起きて始めて高血圧が原因の一つと判明することも少なくありません。

近年、欧米を中心に高血圧の基準と管理目標が厳しくなってきています。近年の多くの大規模な研究から、できるだけ早期に血圧をコントロールすることで重大な病気を予防し得るという結果が明らかになってきているからです。高血圧を正しく理解し積極的にその管理・治療を行うことは、100年人生といわれ始めた現在の日本において、高血圧を適切に治療することは将来に保険をかける(心筋梗塞や脳卒中を予防する)ことであり、健康寿命を伸ばすことに繋がります。

診療方針

当クリニックでは基本的に米国心臓協会(AHA)/米国心臓病学会(ACC)/欧州心臓病学会(ESC)および日本高血圧学会のガイドライン最新版に準拠します。

ガイドライン最新版(2025年10月時点)

- 2017ACC / AHA / AAPA / ABC / ACPM / AGS / APhA / ASH / ASPC / NMA / PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults

- 日本高血圧学会 高血圧管理・治療ガイドライン2025(JSH2025)

- 2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension

日本高血圧学会による一般の方への情報はこちらをご覧ください。

初診時の主な診療内容

1. 身長・体重測定、院内血圧測定(2回測って平均値を取ります)を行います

| 問診と診察 | 現在および過去の健康問題に関してお話を伺い、心臓の聴診などの診察を行います。 |

|---|---|

| 検査 | 血液生化学検査、胸部レントゲン、心電図、ABI、心エコー |

これらの検査の詳細は Q&A「必要な検査の目的と種類を教えて下さい」 をご覧ください。

2. 診察と検査結果に基づきリスク評価を行います

リスク評価に用いる指標

- 高血圧の程度

- 年齢、性別

- 喫煙

- 脳血管疾患(脳梗塞や脳出血)

- 心臓血管疾患(心筋梗塞、狭心症、心房細動などの不整脈、末梢動脈疾患など)

- 腎臓機能(慢性腎臓病、蛋白尿)

- 糖尿病

- 脂質異常症

3. リスク評価に基づき、基本治療方針を決定します

詳細は Q&A「降圧薬を開始する基準」を参照ください。

4. 治療方法

基本は生活習慣の改善です。

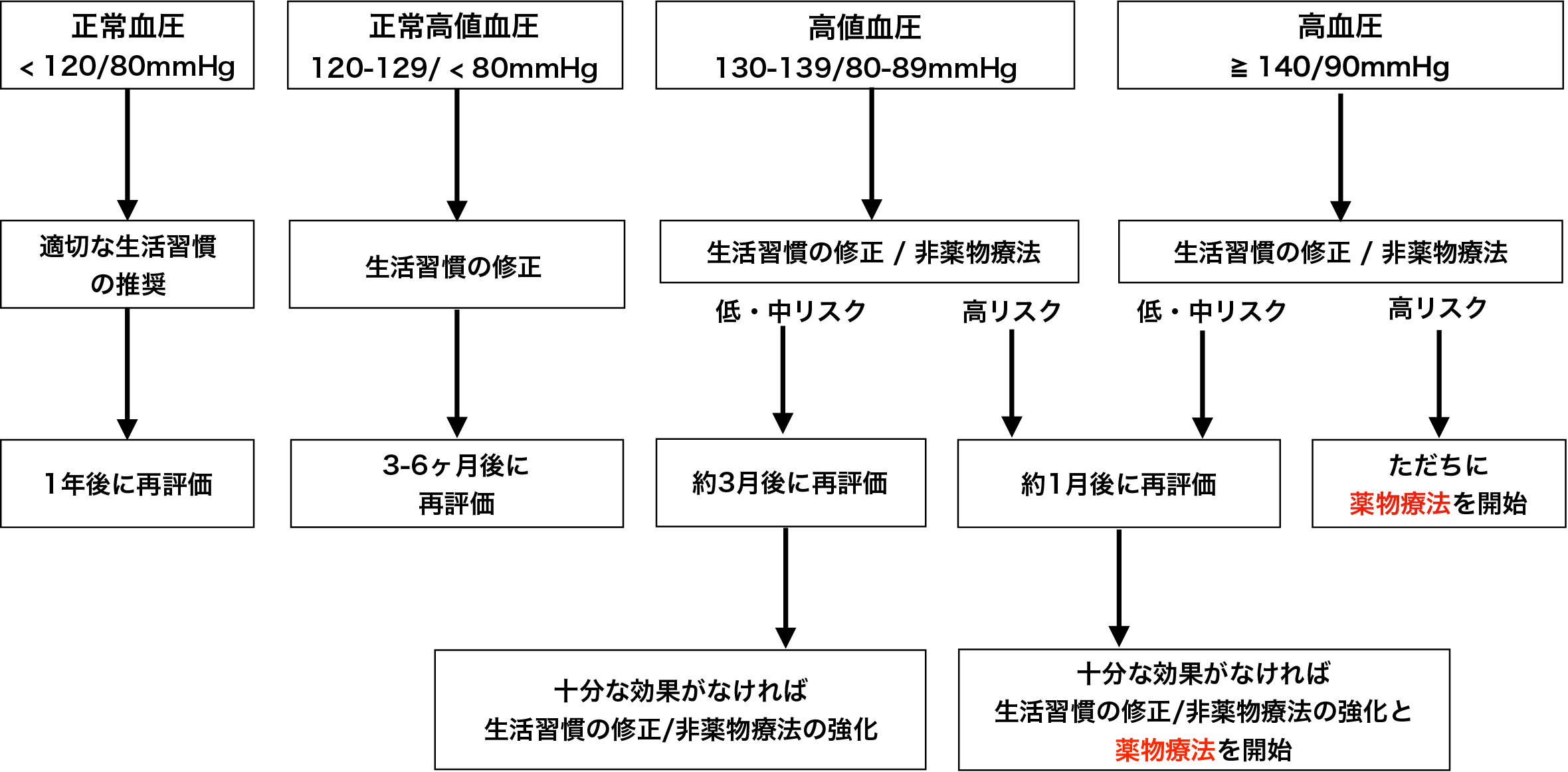

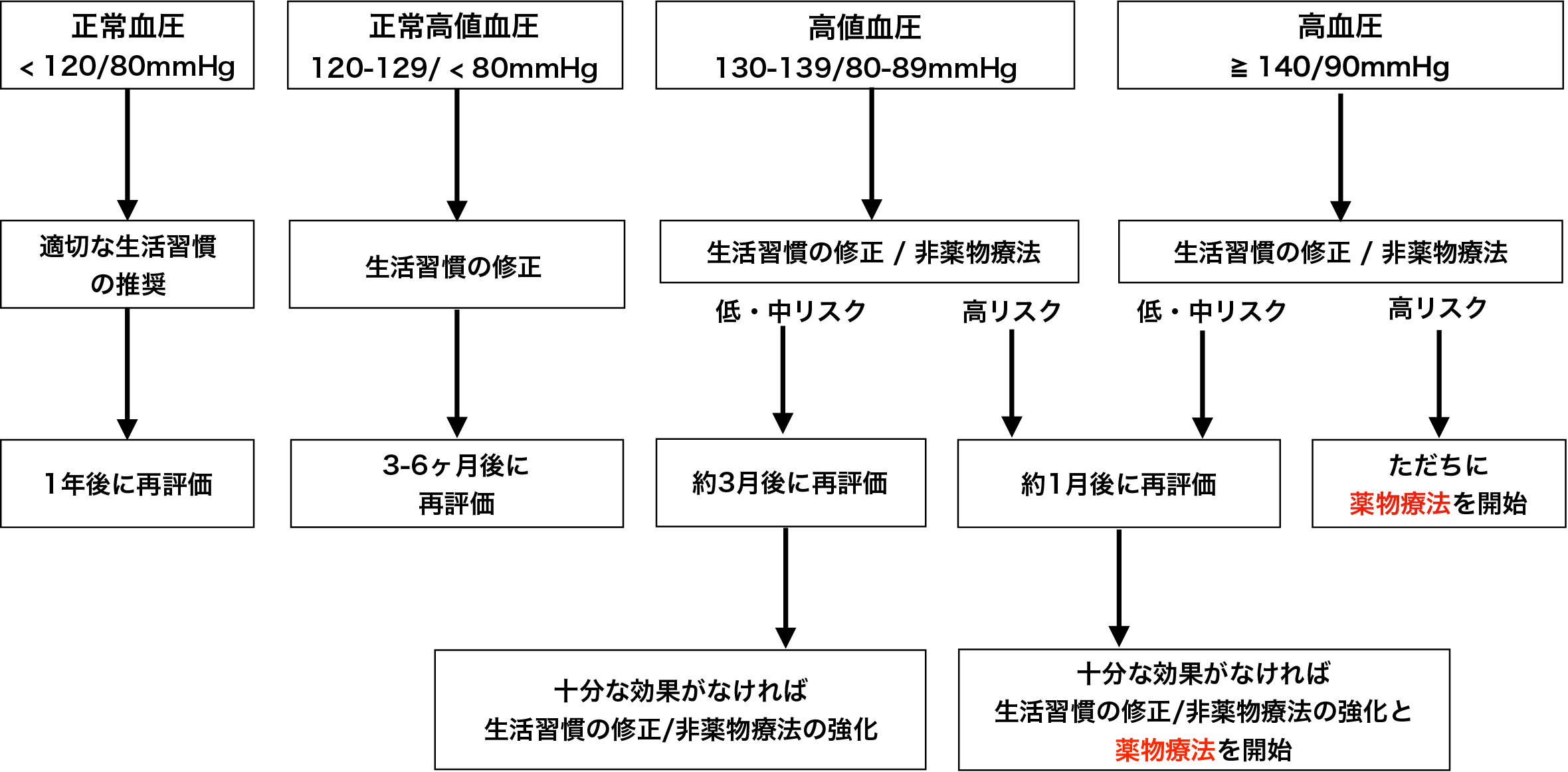

初診時の血圧レベル別の高血圧管理計画

状況は患者様によって多岐にわたりますので、治療方法やお薬の選択理由は診察時に個別に説明いたします。

お薬の開始時期に関しては、患者さまひとりひとりの状況に応じて判断します。

〈再診〉1~2か月毎に定期通院していただきます

1. 治療効果や副作用のチェックをします

家庭血圧を記入していただいたノートをお持ちいただき治療効果を判定するとともに、お薬の副作用などをチェックします。

2.〈血圧の目標〉

詳細はQ&A「高血圧は、どこまで下げれば良いのでしょう?」を参照ください。

3. お薬は「少量・多種類」が原則です

1種類目の薬の服用開始から3か月程度服用しても家庭血圧で降圧目標値に到達しない場合は、2種類目を追加します。以後、同様にして4種類目まで追加し、積極的な降圧治療を行います。

詳細はQ&A「血圧を下げるお薬(降圧薬)にはどのようなものがありますか?」を参照ください。

高血圧 Q&A

血圧値の分類

2017年に米国のガイドラインにて高血圧の基準が一段と厳しくなりました。

日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019年版は、米国や欧州の新ガイドラインと概ね整合性が取れた方針となっており、当クリニックでは基本的に同ガイドラインに準拠した診療を行います。

2017年 米国心臓病学会(ACC)/アメリカ心臓協会(AHA) 高血圧ガイドラインより

| 正常血圧 | 収縮期血圧 120mmHg未満 かつ 拡張期血圧80mmHg未満 |

|---|---|

| 血圧上昇状態(境界域) | 収縮期血圧 120~129mmHg かつ 拡張期血圧80mmHg未満 |

| 高血圧 | [ステージ1]収縮期血圧 130~139mmHg または 拡張期血圧 80~89mmHg [ステージ2]収縮期血圧 140mmHg 以上 または 拡張期血圧 90mmHg以上 |

2025年 高血圧管理・治療ガイドライン(JSH2025)より

| 分類 | 診察室血圧(mmHg) | 家庭血圧(mmHg) |

|---|---|---|

| 正常血圧 | 収縮期血圧<120 かつ 拡張期血圧<80 | 収縮期血圧<115 かつ 拡張期血圧<75 |

| 正常高値血圧 | 収縮期血圧120-129 かつ 拡張期血圧<80 | 収縮期血圧115-124 かつ 拡張期血圧<75 |

| 高値血圧 | 収縮期血圧130〜139 かつ/または 拡張期血圧80〜89 | 収縮期血圧125〜134 かつ/または 拡張期血圧75〜84 |

| I 度高血圧 | 収縮期血圧140〜159 かつ/または 拡張期血圧90〜99 | 収縮期血圧135〜144 かつ/または 拡張期血圧85〜89 |

| II 度高血圧 | 収縮期血圧160〜179 かつ/または 拡張期血圧100〜109 | 収縮期血圧145〜159 かつ/または 拡張期血圧90〜99 |

| III 度高血圧 | 収縮期血圧≧ 180かつ/または拡張期血圧≧ 110 | 収縮期血圧≧ 160かつ/または拡張期血圧≧ 100 |

基本編

- Q. 高血圧は、どのような病気ですか?(血圧が高いとどうなりますか?)

- A. 高血圧は、脳卒中や心筋梗塞(心臓発作)、心不全など生命に関わる重大な病気を引き起こします。

しかし高血圧自体は、通常症状はありません。 - Q. 血圧はどのように表記されますか?

-

A. 血圧は、2組の数字を「/」で区切ってあらわします。高い方(よく「上」と表現されます)と低い方(「下」と表現されます)があり下記のように記します。

単位は「mmHg:ミリ水銀柱」ですが、通常は省略されて表現されます。

初めに「血圧の基準」に記したように、それぞれの血圧に正常範囲があります。記載方法 116/62 mmHg 話し言葉 「上は 116 で、下は 62 です」と言います

血圧は、「上」と「下」の両方が高い場合はもちろん、どちらか一方のみが高くても高血圧と診断されます。医学的には、「上」は「収縮期」、「下」は「拡張期」といいます。 - Q. 血圧を下げるにはどうしたらよいですか?

- A. 医師からお薬が必要といわれた場合には、指定された時間や量を守って規則正しく服用することが大切です。

お薬には副作用が出ることがありますが、服用開始後に体調に何らかの違和感や異常を感じた場合は、服用を勝手に止めたり減らしたりせずに処方した医師に速やかに相談しましょう。

医師は、まず、その違和感や異常がお薬によるものかを判断します。お薬によるものだと判断した場合は、内服する量を減らしたり別の種類のお薬に変更します。 - Q. お薬(降圧薬)以外に血圧を下げるために自分でできることはありますか?

-

A. 血圧は、さまざまなことに影響を受けています。以下を行うことで血圧を下げることができます。

減量 体重過多の場合は、少しでも減量しましょう。 減塩 できる範囲で少しでも減らしましょう。

日本のガイドラインでは1日6gが目安とされています。

世界保健機構(WHO)は日本よりも少し厳しい1日5gを推奨しています。

現在の日本人の塩分1日摂取量(平均)は10g程度とされていますので、その半分程度に減らしていく必要があります。現実的には、日常生活で1日の塩分摂取量を数字で把握することは難しいので、徐々に薄味に慣れていくようにしましょう。

醤油や味噌などは少なめにして、自分で少し薄味と感じるところから始めましょう。外食の味が濃いと感じるようになってくれば、だいぶ薄味に慣れてきたといえます。運動 まず、できるだけ立つようにして、できるだけ歩きましょう。理想的には8,000歩以上ですが、数字にこだわらず少しでも歩きましょう。もちろん、積極的なウォーキングや水泳など毎日30分以上の運動をすることはとても良いことです。 節酒 過度な飲酒は血圧を上昇させますが、適度な飲酒(下記)はむしろ血圧を下げる方向へ働きます。

[一日量の目安](下記は男性の場合、女性は男性の半量)

ビール 500ml、ワイン 2杯程度、日本酒 1合、焼酎 約半合、ウィスキー・ブランデー ダブル 1杯 - Q. なぜ、高血圧になるのでしょうか?

- A. 多くの場合(約90%)高血圧は、単独の原因はなくさまざまな要因が複雑に絡み合って起きています。

このような高血圧を本態性高血圧といいます。

高血圧を起こす要因には、遺伝的素因(いわゆる体質)、年齢、環境、食生活、ストレス、日常身体活動量などがあります。

遺伝的素因(体質)や年齢の影響は、避けることができません。したがって、何かを改善すれば高血圧を治せるというわけではなく、複数ある要因に一つずつ対応する必要があります。それでも正常にならなければ、お薬を飲む必要があります。

一方、残りの10%程度は原因が明らかな高血圧で二次性高血圧といいます。原因として以下の病気があります。

- [ホルモンが関係している病気]原発性アルドステロン症、褐色細胞腫、クッシング症候群、甲状腺機能亢進症

- [血管(腎臓の動脈)の狭窄が関係している病気]腎血管性高血圧

- [腎臓病]慢性腎臓病、腎炎 これらは腎性高血圧といわれます

当クリニックでは、まず二次性高血圧の中で最も頻度が高い原発性アルドステロン症のスクリーニングを必要に応じて行います。 - Q. 高血圧は治すことができますか?

- A. 90%程度の高血圧(本態性高血圧)は、基本的に現在の医学では治すことはできません。前述のように本態性高血圧は、治療可能な単独の原因がないからです。

しかし中には生活習慣の改善を継続することや、定年後にストレスが減って血圧が正常化する方もいます。これらの方々も、血圧が上昇する何らかの因子を持っていたわけですので、将来また高血圧になる潜在的リスクをもっています。

お薬を止めたあとも家庭血圧などで定期的にチェックする必要があります。 - Q. 高血圧を治すことができないのであれば、血圧のお薬(降圧薬)は何のために飲んでいるのですか?

- A. 降圧薬は、主に血圧を下げています。すなわち血圧が上がる原因を治療しているわけではないので、時間が経って降圧薬の効果が切れれば血圧はまた上がってしまいます。

降圧薬は、通常一日1~2回服用します。一日1回のお薬は24時間効果が続き、一日2回のお薬の効果は12時間持続します。これを過ぎると効果がなくなって血圧が上がるのです。

高血圧の治療で最も重要なことは、血圧を下げることで脳卒中や心筋梗塞を予防することです。高血圧が治らなくても、血圧を正常に保つことで危険な病気が予防できればよい、と理解して下さい。

これは、将来起きうる危険に備えるという意味で「降圧薬は保険」なのです。 - Q. 高血圧は、どこまで下げれば良いのでしょう?

- A. よく勘違いされるのが、下がった「程度」で判断することです。

例えば「もともと、上の血圧は180/mmHgあったのが、お薬を飲んで150/mmHg程度になり30mmHgも下がったから十分でしょう」という判断です。150/mmHgはまだまだ危険域(すなわち脳梗塞や心筋梗塞をおこす危険性が高い状態)です。

「自分はもともと高いので、少々高くても良いのでは」というのは医学的・科学的に誤った判断です。高血圧治療の真の目的は脳卒中や心筋梗塞を予防ですので、予防できると証明されている血圧まで下げる必要があります。

降圧の効果は、「どれくらい(程度)」ではなく「どこまで(目標)」で判断します。

日本高血圧学会 高血圧管理・治療ガイドライン2025(JSH2025)に準拠します。降圧目標

診察室血圧

(mmHg)家庭血圧

(mmHg)<130/80mmHg未満 <125/75mmHg未満 従来のガイドラインでは年齢や合併症によって目標が分かれていましたが、JSH2025ではすべての方で 「130/80mmHg未満(家庭血圧125/75mmHg未満)」 が共通の基準となりました。

高齢者や腎臓病・脳血管障害など合併症のある方も、130mmHg未満に下げた方の利益が大きいとする新しい研究成果が背景にあります。

この基準を原則としつつ、個々の状態に応じて柔軟に対応します。 - Q. お薬(降圧薬)を飲んでいますが、下がりすぎではないでしょうか?

- A. この場合も、「どれくらい」ではなく「どこまで」下がったかで判断します。

例えば、降圧薬を開始後に上(収縮期)の血圧が120/mmHg程度であれば(飲む前は150mmHg程度)、血圧は適切と判断します。

もし、上(収縮期)の血圧が平均して110/mmHg未満であれば、それは下がりすぎといえます。かかりつけ医と相談してお薬(降圧薬)の減量(中止)を検討して下さい。

- Q. 一度飲み始めた降圧薬は、将来止めることはできますか?

- A.

基本的に止めることはできません。前述のようにお薬で高血圧を治すわけはないからです。大部分の方は、血圧を正常に保つために生涯にわたって毎日お薬を飲む必要があります。

しかし、生活習慣の改善と共に降圧薬による良好なコントロールが継続(最低でも1年以上)できている場合、降圧薬の減量から中止にできる方が一部いらっしゃいます。 - Q. 降圧薬は「クセ」になりますか?

- A. なりません。

「クセになるので止められなくなる。だから飲みたくない。」

これはしばしば聞かされる誤解です。止めても禁断症状のようなものが出ることはありません。止めると再び血圧が上がります(飲み始める前の状態に戻る)。降圧薬を飲み続けなければならない理由は、前述のように高血圧は治すことができないので、脳卒中や心筋梗塞を予防するために血圧を正常に保ち続ける必要があるからです。 - Q. 急に血圧が上がりました。どうしたらよいでしょう?

- A. 一時的な血圧上昇は、心配ありません。

特に高齢者の場合は一般的に血圧の変動が大きく、血圧が一時的に180/120mmHg以上に上昇することも珍しくありません。無症状の場合は緊急性はありませんので、慌てて救急室などへ行く必要はありません。心配や不安になるとそれだけで血圧は上昇します。ゆったりと安静にするようにして下さい。

一時的な血圧上昇に対して急速かつ過度に血圧を下げると、脳や心臓に血液が回らなくなる可能性もあり、お薬による急激な降圧は避けるべきとされています。(日本高血圧学会 ガイドライン2014年版 112ページ)

無症状であっても同じ程度の高値が2~3日以上続くようでしたら、かかりつけ医へご相談下さい。

血圧の測り方と判定の仕方

- Q. 血圧はどのように測りますか?

- A.

推奨血圧計 上腕タイプ(指タイプ及び手首タイプは不正確です) いつ 2機会(朝・夕)

[朝]起床後1時間以内、排尿後、朝食前、服薬前

[夕]就寝前どのように 座って1~2分安静にしてから測定

1機会に2回測定してすべて記録 → 2回分の平均値を記録血圧測定例

朝の測定 収縮期

(上)拡張期

(下)1回目の測定 132 88 2回目の測定 126 82 測定した

2回の平均129 85 この日の朝の血圧(平均)は 129/85mmHg

夕の測定 収縮期

(上)拡張期

(下)1回目の想定 128 76 2回目の測定 112 68 測定した

2回の平均120 72 この日の夕の血圧(平均)は 120/72mmHg

- Q. 血圧の値が測る度に違います。どのように判断したら良いのでしょうか?

- A.

朝・夕それぞれ週5~7日の平均値で判断します。

血圧は、体の状態や気分などその時のいろいろな状況に影響されて常に変動しているので、同じ値にならないことが普通です。

例えば呼吸をすることでも約10mmHg程度は変化します。したがって、血圧が高いのか正常なのか1週間の平均値を用いて判定します。朝の血圧 6月19日 6月20日 6月21日 6月22日 6月23日 6月24日 6月25日 1週間の平均 収縮期

(2回の平均)132 126 140 132 126 132 128 131 拡張期

(2回の平均)82 80 92 85 76 81 86 83 [判定]この週の朝の血圧は 131/83mmHg

- Q. 病院・クリニックの血圧(診察室血圧)と自宅で測る血圧(家庭血圧)では、どちらを基準にしたら良いですか?

- A.

自宅(家庭血圧)です。

病院やクリニックは、通常とは異なる環境であり、多くの患者さまは多かれ少なかれ緊張して血圧が上昇気味になります。

したがって、気分が落ち着き静かにしていられる環境である自宅で測る血圧が良いとされています。家庭血圧の方が、脳卒中や心筋梗塞の危険性を予測する血圧として信頼性が高いとする研究もあります。

家庭血圧による高血圧の診断基準は、病院・クリニックでの値より少し厳しくなります。家庭血圧による高血圧 収縮期血圧 135mmHg以上 かつ/または 拡張期血圧 85mmHg以上 - Q. 家庭血圧は正常なのに、クリニックだと血圧が高めに出ます。どうしたらよいでしょう?

- A.

このような状況は、白衣高血圧とよばれ、13~35%の人に見られます。医療従事者が着ている白衣を見て緊張することで血圧が上がってしまうことから名付けられました。

前項の説明にあるように、家庭血圧の方が信頼性が高いので、この場合は薬剤による治療の必要性はありません。

しかし、白衣高血圧は、ちょっとしたことで血圧が上がってしまいやすい状態ともいえますので、今後も注意が必要です。

生活習慣を整え、定期的に家庭血圧をチェックしましょう。 - Q. クリニックでは正常なのに、家庭血圧が高めに出ます。治療の必要はありますか?

- A. このような状況は、仮面高血圧とよばれ、13~35%の人に見られます。医師の前で仮面をかぶって高血圧を隠しているという意味で名付けられました。

高血圧の治療は家庭血圧に基づいて行われます。したがって、仮面高血圧の方は降圧薬を飲む必要があります。

検査・治療

- Q. 高血圧の診察時に、血圧測定以外にも検査は必要ですか?

- A:はい、必要です。治療方針と血圧による臓器障害の評価のため、特に初回受診時には必須となります。

内容は、日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019で推奨されている検査を行います- リスクの有無を検査によって評価する必要があります。

- 治療開始後も定期的にリスク評価を行う必要があります。

- お薬(降圧薬)の適切な選択を行うため:他の病気の影響や副作用を考慮する必要があるため検査によって確認します。

高血圧の方が将来心筋梗塞や脳梗塞などを起こす危険性は、ほかのリスクを有しているかによって大きく変わります。

- Q. 必要な検査の目的と種類を教えて下さい。

- A.初診時に日本高血圧学会 高血圧治療ガイドライン2019で推奨されている検査を行います

心電図 心筋梗塞の既往、心房細動などの不整脈、心肥大などの有無を確認します。 胸部レントゲン 心臓の大きさや肺の病気の有無などを確認します。 心エコー 心臓のポンプ機能や弁膜症や心肥大などの構造異常を調べます。 ABI 下肢動脈に狭窄が起きていないか(末梢動脈疾患の有無)を調べます。 血液・尿検査 [腎臓機能]尿素窒素(BUN), クレアチニン(Cr)、尿蛋白、尿潜血など

[肝機能]肝酵素(AST、ALT、γ-GTP)

[体内のミネラル分]ナトリウム(Na)やカリウム(K)、クロール(CL)

[貧血の有無]ヘモグロビン(Hb)

[心臓の機能]脳ナトリウム利尿ペプチド(BNP)

[脂質異常症の有無]総コレステロール(TC)、高密度リポタンパク質コレステロール(HDL-C)、低密度リポタンパク質コレステロール(LDL-C)、中性脂肪(TG)

[糖尿病の有無]血糖、ヘモグロビンA1c(HbA1c)、尿糖

[甲状腺機能]甲状腺刺激ホルモン(TSH)、甲状腺ホルモン(FT4、FT3)、TSHレセプター抗体(TRAb)

[二次性高血圧(必要に応じて最も頻度の高い 原発性アルドステロン症のスクリーニングを行います)]血漿レニン活性、血漿アルドステロン - Q. 血圧を下げるお薬(降圧薬)にはどのようなものがありますか?

- A. 最初に選択することが勧められているお薬(降圧薬)は以下の4種類になります。それぞれ働きが異なるお薬(降圧薬)です。

- カルシウム拮抗薬

- サイアザイド系利尿薬

- アンギオテンシン受容体拮抗薬(ARB)またはアンギオテンシン変換酵素阻害薬(ACE阻害薬)

- β(ベータ)遮断薬

基本薬(カルシウム拮抗薬、ARBまたはACE阻害薬、利尿薬、β遮断薬)を中心に使用し、効果が不十分であれば速やかに2剤、3剤へとステップアップします。特に利尿薬やβ遮断薬は適切な場面での積極使用が推奨されています。

- Q. 降圧薬を開始する基準

-

高血圧の程度、脳心血管病、年齢、性別、他の動脈硬化性疾患リスク(糖尿病・脂質異常症・喫煙)などの有無で決まります。

リスクの層別化(診察室血圧による)

高リスク III度高血圧(血圧 ≧180/110mmHg):リスク因子の有無にかかわらない 高血圧の程度にかかわらず以下のリスク因子が一つでもある - 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞、心筋梗塞)の既往

- 非弁膜症性心房細動

- 糖尿病

- 慢性腎臓病(CKDステージG3a以下)で蛋白尿あり

II度高血圧(血圧 160-179/100-109mmHg)かつ以下の危険因子がどれか一つある - 65歳以上

- 男性

- 脂質異常症

- 喫煙

中リスク II度高血圧(血圧 160-179/100-109mmHg)かつリスク因子がない I度高血圧(血圧 140-159/90-99mmHg)または高値血圧(130-139/80-89mmHg)かつ以下の危険因子がどれか一つある - 65歳以上

- 男性

- 脂質異常症

- 喫煙

低リスク I度高血圧(血圧 140-159/90-99mmHg)または高値血圧(130-139/80-89mmHg)かつリスク因子なし

- Q. 降圧目標

- 診察室血圧<130/80mmHg

家庭血圧<125/75mmHg高齢者や合併症のある方でも原則同じです。体調に応じて柔軟に対応いたします。

[注]高度認知症や脳梗塞後遺症などでベッドから起き上がれないような方は、ご本人やご家族と相談しご希望をうかがった上で方針を決定します。 - Q. 血圧が下がりすぎている気がします、大丈夫でしょうか。

-

血圧が110/70mmHgと良好でも、「下がりすぎでは?」と心配される方がいます。

しかし、多くの研究で130/80mmHg未満を目指すことは安全で有効であると科学的に確認されています。

もちろん、血圧が下がりすぎて「立ちくらみ」などの症状がある場合は調整が必要ですが、症状がないにもかかわらず“数値だけ”で不安を感じるのは早計です。

血圧治療の目的は、「今の体調」すなわち現状を維持することではなく、将来の重大な合併症(脳卒中、心不全など)を防ぐことにあります。

医療者と患者さんが協力して治療目標を達成することが、健康な生活を送るための鍵となります。 - Q. クリニカルイナーシャとは何ですか?

-

新ガイドラインでも特に重視されているのが、クリニカルイナーシャ(治療が必要なのに介入が遅れる問題)です。

患者さん側には「薬を増やしたくない」、医療者側には「説明の時間が足りない」「副作用が心配」といった理由があり、治療が先送りされることがあります。

その結果、日本では「140/90mmHgで満足してしまう」など、国際的に血圧管理率が低いことが課題となっています。

JSH2025では、こうした現状を改善し、積極的に治療を見直して血圧管理率を高めることが強調されています。